Sabar. Kata yang terlalu sering digunakan aparat untuk menggantikan kata keadilan.

Lucunya atau mungkin tragisnya negeri ini tak pernah kehabisan jargon. “Pers adalah pilar keempat demokrasi.” “Jurnalis harus dilindungi.” “Negara menjamin kebebasan berpendapat.”

Semua terdengar indah, tapi pada akhirnya, pilar itu tetap bisa dipukul, diseret, bahkan diancam, tanpa ada yang benar-benar menjaga.

Sementara itu, sebagian pejabat masih sibuk menggelar jumpa pers dengan spanduk besar bertuliskan “Dukung Kebebasan Pers”. Ironi yang nyaris menyaingi satire-satire terbaik George Orwell hanya saja, ini bukan fiksi.

Keadilan yang Masih Ditunggu

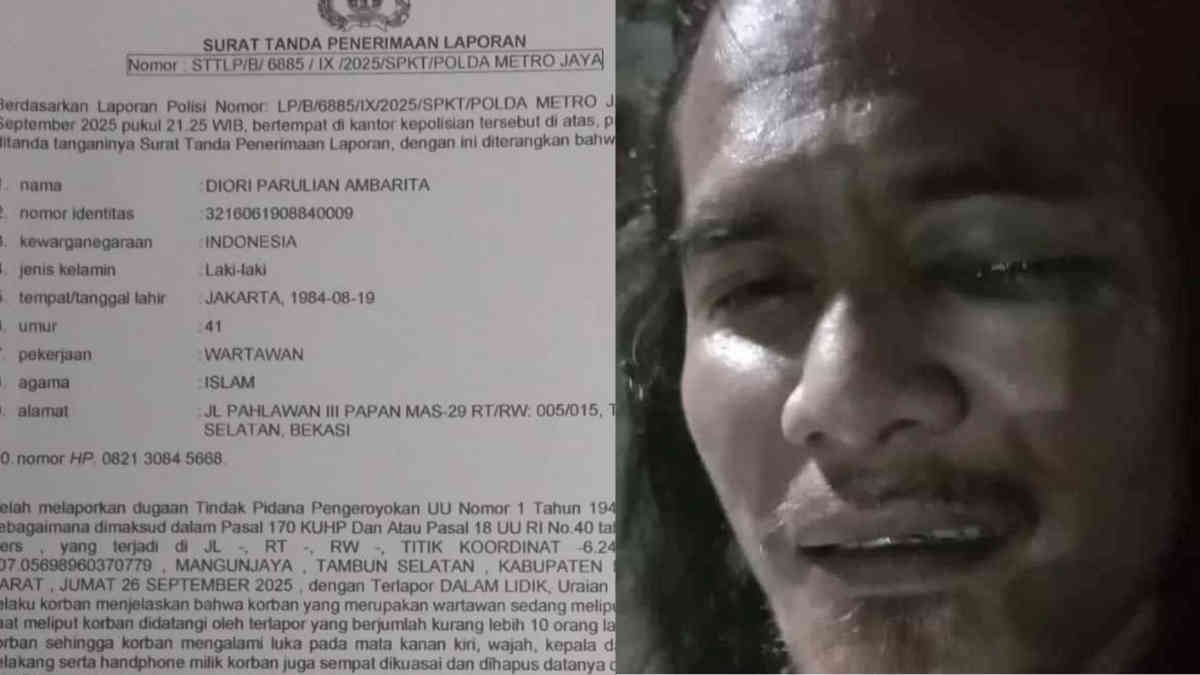

Kasus Diori Parulian Ambarita adalah potret mikro dari persoalan makro: negara yang lamban merespons kekerasan terhadap jurnalis, dan aparat yang terlalu pelan dalam menegakkan hukum.

Dan setiap kali keadilan tertunda, publik kehilangan sedikit lagi kepercayaannya. Sementara para jurnalis di lapangan terus menulis, terus meliput dengan helm lusuh, kartu pers yang mulai robek, dan semangat yang (untungnya) belum habis.

Karena bagi mereka, diam adalah kemewahan yang tak bisa dibeli. Kebenaran mungkin tak selalu aman, tapi harus tetap disuarakan.

Hari ini, Diori Parulian Ambarita masih bekerja. Tubuhnya mungkin memar, tapi idealismenya tetap utuh.

Ia menulis, bukan untuk mengasihani diri, tapi untuk mengingatkan bahwa profesi wartawan bukan sekadar pekerjaan melainkan perlawanan terhadap lupa.

Di negeri di mana keadilan sering datang dengan jalan memutar, kisah Ambar menjadi pengingat sederhana: kebebasan pers tidak akan pernah tumbuh di tanah yang membiarkan kekerasan berakar.

Dan selama pelaku masih bebas, impunitas tetap hidup bahkan lebih hidup daripada undang-undang itu sendiri.****